- Хотите быть здоровыми — держите равновесие

- Кислотная нагрузка (КН) измеряется по принципу кислота минус щелочь.

- Кислотная нагрузка основных продуктов питания (в миллиэквивалентах на 240 килокалорий)

- pH, или показатель кислотно-щелочного равновесия

- Неправильное питание — причина хронического закисления организма

- Чем же опасно закисление организма?

- Маленькая железа большого страха

- Структура статьи

- Миф первый. Аденома предстательной железы — удел каждого второго мужчины старше 50-ти лет

- Миф второй. Аденома – следствие снижения половой активности.

- Миф третий. Аденома – это предраковое состояние.

- Миф четвертый. Аденома рассасывается.

- Миф пятый. После удаления аденомы предстательной железы можно забыть об интимной жизни.

- Опыт лечения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни

Хотите быть здоровыми — держите равновесие

Скажите, кто из нас, потребляя ароматный кусок поджаренного мяса или свежую котлету, задумывался над тем, а хватит ли в организме кислоты и щелочи это все переработать? Кислотно-щелочной баланс, как выяснили в нашем веке ученые, и есть главное, от чего зависит, насколько человек будет здоров, бодр и весел. На упаковке почти любого продукта питания Вы можете найти информацию о том, сколько в нем содержится белков, жиров и углеводов и какова энергетическая ценность 100 г этой пищи.

Американские ученые в начале 21 века сделали подлинное открытие, когда выявили, что у любого продукта есть еще один фундаментальный показатель, который имеет критическое значение для нашего здоровья — это кислотная нагрузка пищи. Она складывается из соотношения в пище компонентов, которые в ходе метаболизма образуют либо кислоту, либо щелочь.

Кислотная нагрузка (КН) измеряется по принципу кислота минус щелочь.

Когда в пище преобладают компоненты, образующие серную кислоту (серосодержащие аминокислоты в белках) или органические кислоты (жиры, углеводы), то КН имеет положительную величину.

Если в пище больше компонентов, образующих щелочь (органические соли магния, кальция, калия), то КН представляет собой отрицательную величину.

На основе компьютерного анализа этими учеными была составлена таблица кислотной нагрузки основных продуктов питания.

Кислотная нагрузка основных продуктов питания (в миллиэквивалентах на 240 килокалорий)

Кислые продукты

Нейтральные продукты

Щелочные продукты

Листовая зелень= -59,1

Молоко и йогурт = 2,8

Источник: Американский журнал клинического питания. 2002,76(6) 1308-1316

pH, или показатель кислотно-щелочного равновесия

Это мера относительной концентрации водородных (Н+) и гидроксильных (ОН-) ионов в жидкой системе и выражается в масштабе от 0 (полное насыщение ионами водорода Н+) до 14 (полное насыщение гидроксильными ионами ОН-), дистиллированная вода считается нейтральной с рН 7,0.

Повышение концентрации положительных ионов водорода (Н+) в любой из жидких сред организма вызывает смещение значений рН в сторону нуля и носит название кислотного сдвига.

Повышение концентрации гидроксильных ионов ОН вызывает смещение значений рН в сторону значения 14 и носит название щелочного сдвига.

рН артериальной крови= 7,35-7,45 рН венозной крови=7,26-7,36 рН лимфы= 7,35-7,4 рН межклеточной жидкости=7,26-7,38 рН внутрисуставной жидкости=7,3

Неправильное питание — причина хронического закисления организма

Питание современного человека характеризуется дисбалансом ионов водорода и бикарбоната, что вызывает пожизненный, слабовыраженный болезнетворно (патогенно) существующий системный метаболический ацидоз (закисление).

По данным антропологов рацион древнего человека состоял на 1/3 из нежирного мяса и на 2/3 из растительной пищи. В этих условиях питание носило исключительно щелочной характер.

Кислотная нагрузка пищи древнего человека составляла в среднем минус 78.

Ситуация принципиально изменилась с возникновением аграрной цивилизации, когда человек стал употреблять в пищу много зерновых культур, молочные продукты и жирное мясо одомашненных животных.

Но особенно драматические сдвиги в питании произошли в конце 20 века, когда рацион заполнили промышленно обработанные кислые продукты питания.

Эти изменения в составе диеты были названы факторами риска в патогенезе болезней цивилизации: атеросклероза, гипертонии, остеопороза, диабета 2 типа.

Кислотная нагрузка пищи современного человека составляет плюс 48.

Диета современного человека богата насыщенными жирами, простыми сахарами, поваренной солью и бедна клетчаткой, магнием и калием. В ней доминируют рафинированные и обработанные продукты, сахар, мучные изделия, множество полуфабрикатов.

Что представляет собой пища современного человека? Это пицца, чипсы, глазированные сырки, новоявленные чудо-молочные продукты, кондитерские изделия, прохладительные сладкие напитки. Эта пища имеет кислые валентности. Организм постоянно стремится уравновесить это соотношение, поддерживая строго определенный уровень рН. Этот параметр оказывает существенное влияние на все биохимические процессы в организме.

Чем же опасно закисление организма?

Снижение рН в организме приводит к снижению иммунитета и появлению более чем 200 заболеваний, включая дальнозоркость и катаракту, хондрозы, желчнокаменную, почечнокаменную болезни, онкологию. Если у одного человека проявляется несколько заболеваний одновременно, налицо явное падение рН крови. Естественно, что восстановлении рН до нормы, является необходимым условием лечения этих состояний.

При снижении рН, т.е. при повышении кислотности, отмечается:

- нарушение иммунной реакции, быстро размножаются вирусы, бактерии, грибы. Еще в 1932 году Отто Варбург получил Нобелевскую премию по химии за определение условий жизни злокачественных опухолей. Клетки опухолей (а также бактерии и патогенные микроорганизмы) великолепно размножаются при закислении крови, т.е. при падении рН ниже 7,2-7,3 единиц. При нормализации рН опухоли вначале прекращали рост, а затем рассасывались! Если рН крови в норме, чужеродные бактерии и микроорганизмы не имеют условий для размножения.

- в жертву приносится скелет, так как в целях ощелачивания магний и кальций вымываются из костей, что приводит к развитию остеопороза.

- в ответ на закисление организм выбрасывает в кровоток избыточное каличество кальция. Этот избыток организм стремится удалить, но откладывает его, к сожалению, не обратно в кости, а на поверхность костей и суставов, а также в почках, желчном пузыре. Начинается помутнение хрусталика, ускоряется развитие катаракты и т. д.

- плохо усваиваются витамины и микроэлементы.

- возникают заболевания сосудов, сердца, суставов, крови.

- хроническое закисление также может вызывать гипофункцию щитовидной железы, головные боли, тревожность, бессонницу, отеки.

- возникают хроническая слабость и боли в мышцах.

- кислая реакция слюны разрушает зубы.

Источник

Маленькая железа большого страха

Структура статьи

Миф первый. Аденома предстательной железы — удел каждого второго мужчины старше 50-ти лет

На самом деле, статистика заболеваемости выглядит иначе. После 50 лет аденома предстательной железы встречается у 20-25% мужчин. Правда, с годами процент страдающих этим заболеванием увеличивается, к 60-тилетнему возрасту достигая 50%. Что вполне объяснимо: в стареющем организме возникает целая цепочка возрастных (в том числе и гормональных) изменений, в результате которых происходит увеличение предстательной железы.

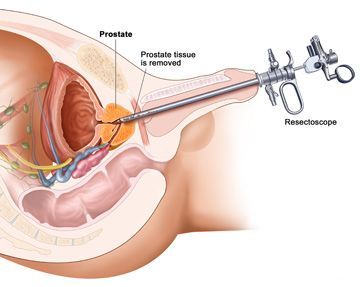

Однако болезнью этот естественный, в общем-то, процесс считается лишь тогда, когда увеличившаяся в размерах железа, расположенная между мочевым пузырем и мочеиспускательным каналом, начинает нарушать его опорожнение, сдавливая его и без того узкое отверстие. При этом клинические проявления болезни (а она может развиваться годами и даже десятилетиями) зависят не только от размеров, но и от локализации опухоли, которая долгое время может никак себя не проявлять.

Миф второй. Аденома – следствие снижения половой активности.

Вопреки этому, довольно распространенному мнению, качество интимной жизни на заболеваемость аденомой предстательной железы сильно не влияет. Чего нельзя сказать о других, предрасполагающих к болезни факторах, таких, как застой крови в малом тазу (в немалой степени этому способствует ограничение двигательной активности), а также переохлаждение и алкоголь, которые провоцируют отек простаты.

Миф третий. Аденома – это предраковое состояние.

Ничего общего с раком аденома, которая является доброкачественной гиперплазией (опухолью) предстательной железы, не имеет. Это два различных заболевания. Другое дело, что их симптомы во многом схожи. В первую очередь – это нарушение мочеиспускания, которое выражается в частых позывах, с монотонным постоянством приключающихся в ночное время.

Конечный период заболевания печален: мочевой пузырь настолько перекрывается опухолью, что перестает опорожняться совсем. А посему, если вы чувствуете, что ваш мочевой пузырь опорожняется не полностью, если мочитесь с перерывами в несколько минут, если напор вашей струи слабый, двух мнений быть не может. Скорее к врачу! В противном случае, вы рискуете заработать осложнение, чреватое острой задержкой мочеиспускания и срочной установкой специальной цистостомической дренажной трубки, с которой придется ходить несколько недель, а то и месяцев, чтобы разгрузить мочевой пузырь и почки. Которые также страдают. Образование камей в мочевом пузыре, пиелонефрит, почечная недостаточность – частые спутники запущенных форм аденомы.

Еще страшнее пропустить рак предстательной железы – заболеваемость, которым в последнее время вышла на первое место среди онкологических заболеваний в мужской популяции. Чтобы грозный диагноз исключить, помимо УЗИ и пальцевого исследования предстательной железы, необходимо сдать анализ на уровень специфического простатического антигена (ПСА) в крови – главного маркера злокачественного заболевания простаты.

Миф четвертый. Аденома рассасывается.

- Стоимость: 125 000 — 165 000 руб.

- Продолжительность: 40 — 90 минут

- Госпитализация: 3-4 дня в стационаре

Увы. На сегодняшний день нет ни одного препарата, который бы полностью излечивал эту доброкачественную опухоль. Но есть лекарства (в том числе – растительного происхождения), которые снижают спазм и отек предстательной железы, а значит — и неприятные симптомы заболевания. Иногда – на довольно продолжительное время.

В некоторых случаях на помощь приходят и такие неоперационные методы лечения, как СВЧ-гипертермия, во время которой предстательная железа нагревается до 70 градусов, благодаря чему разросшиеся железистые клетки простаты уменьшаются. Но подобная процедура показана далеко не всем и эффективна лишь на начальных стадиях заболевания.

- Стоимость: 100 000 — 180 000 руб.

- Продолжительность: 30-60 минут

- Госпитализация: 2-3 дня в стационаре

Миф пятый. После удаления аденомы предстательной железы можно забыть об интимной жизни.

И это не так. После операции (открытой и щадящей) у 90% пациентов половая функция восстанавливается в полном объеме. Проблемы могут возникнуть лишь с зачатием, поскольку у 30% перенесших операцию по удалению аденомы, развивается так называемая ретроградная эякуляция, когда семяизвержение происходит не наружу, а в мочевой пузырь. Но и эта беда поправима. Если мужчина мечтает о наследнике, на помощь приходит другое изобретение медицины – экстракорпоральное оплодотворение. Только в данном случае процессу искусственного зачатия предшествует довольно сложная процедура – специальное центрифугирование мочи, позволяющее отделить сперму. И уже затем ее водят женщине. Конечно, приятного в этом мало. Но мужчины не ропщут: жить с постоянной оглядкой на туалет или с трубкой в мочевом пузыре намного хуже.

Подготовила Татьяна ГУРЬЯНОВА

АиФ-Здоровье от 30. 07. 2009 г.

Источник

Опыт лечения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни

Обеспечение эффективного контроля над желудочной секрецией — одно из главных условий успешной терапии так называемых «кислотозависимых» заболеваний верхних отделов желудочно-кишечного тракта. В клинической и поликлинической практике в настоящее время для

Обеспечение эффективного контроля над желудочной секрецией — одно из главных условий успешной терапии так называемых «кислотозависимых» заболеваний верхних отделов желудочно-кишечного тракта. В клинической и поликлинической практике в настоящее время для ингибирования соляной кислоты париетальными клетками слизистой оболочки желудка чаще всего используются блокаторы Н2-рецепторов гистамина второго (ранитидин) и третьего (фамотидин) поколений, несколько реже — ингибиторы протонного насоса (омепразол, рабепразол), а для нейтрализации уже выделенной в полость желудка соляной кислоты — антацидные препараты. Антацидные препараты иногда применяются в лечении больных, страдающих так называемыми «кислотозависимыми» заболеваниями, в сочетании с Н2-блокаторами рецепторов гистамина; иногда в качестве терапии по «требованию» в сочетании с ингибиторами протонного насоса. Одна или две «разжеванные» антацидные таблетки не оказывают значительного эффекта [10] на фармакокинетику и фармакодинамику фамотидина, применяемого в дозе 20 мг.

Между этими медикаментозными препаратами существуют определенные различия, перечислим основные из них: различные механизмы действия; скорость наступления терапевтического эффекта; продолжительность действия; разная степень эффективности их терапевтического действия в зависимости от времени приема препарата и приема пищи; стоимость медикаментозных препаратов [1]. Вышеперечисленные факторы не всегда учитываются врачами при лечении больных.

В последние годы в литературе все чаще обсуждаются вопросы фармакоэкономической эффективности использования в терапии «кислотозависимых» заболеваний различных медикаментозных препаратов, применяющихся по той или иной схеме [2, 7]. Стоимость обследования и лечения больных особенно важно учитывать в тех случаях, когда больные в силу особенностей заболевания нуждаются в продолжительном лечении [4, 6], например при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ). Это весьма распространенное заболевание, обследование и лечение таких пациентов требуют значительных расходов.

Как известно, у большей части больных ГЭРБ отсутствуют эндоскопические признаки рефлюкс-эзофагита. Однако по мере прогрессирования ГЭРБ появляются патологические изменения слизистой оболочки пищевода. Симптомы этого заболевания оказывают на качество жизни такое же воздействие, что и симптомы других заболеваний, включая и ишемическую болезнь сердца [5]. Замечено [8] отрицательное воздействие ГЭРБ на качество жизни, особенно на показатели боли, психическое здоровье и социальную функцию. У больных, страдающих ГЭРБ, высок риск появления пищевода Барретта, а затем и аденокарциномы пищевода. Поэтому при первых же клинических симптомах ГЭРБ, особенно при возникновении эндоскопических признаков эзофагита, необходимо уделять достаточное внимание своевременному обследованию и лечению таких больных.

В настоящее время лечение больных ГЭРБ проводится, в частности, препаратом фамотидин (гастросидин) в обычных терапевтических дозировках (по 20 мг или по 40 мг в сутки). Этот препарат обладает рядом достоинств: удобство применения (1-2 раза в сутки), высокая эффективность в терапии «кислотозависимых» заболеваний, в том числе и по сравнению с антацидными препаратами [9], а также большая безопасность по сравнению с циметидином. Однако наблюдения показали [1], что в ряде случаев для повышения эффективности терапии целесообразно увеличение суточной дозы гастросидина, что, по некоторым наблюдениям [1], снижает вероятность появления побочных эффектов по сравнению с использованием в повышенных дозах блокаторов Н2-рецепторов гистамина первого (циметидин) и второго (ранитидин) поколений. Преимущество фамотидина [11] перед циметидином и ранитидином заключается в более продолжительном ингибирующем эффекте на секрецию соляной кислоты обкладочными клетками слизистой оболочки желудка.

Существуют и другие преимущества блокаторов Н2-рецепторов гистамина (ранитидина или фамотидина) перед ингибиторами протонного насоса; в частности, назначение этих препаратов на ночь позволяет эффективно использовать их в лечении больных из-за отсутствия необходимости соблюдать определенную «временную» связь между приемом этих препаратов и пищи. Назначение некоторых ингибиторов протонного насоса на ночь не позволяет использовать их на полную мощность: эффективность ингибиторов протонного насоса снижается, даже если эти препараты приняты больными вечером и за час до приема пищи. Однако суточное мониторирование рН, проведенное у больных, лечившихся омезом (20 мг) или фамотидином (40 мг), свидетельствует [3] о том, что продолжительность действия этих препаратов (соответственно 10,5 ч и 9,4 ч) не перекрывает период ночной секреции, и в утренние часы у значительной части больных вновь наблюдается «закисление» желудка. В связи с этим необходим и утренний прием этих препаратов.

Определенный научно-практический интерес вызывает изучение эффективности и безопасности использования фамотидина и омеза (омепразола) в более высоких дозировках при лечении больных, страдающих «кислотозависимыми» заболеваниями верхних отделов желудочно-кишечного тракта.

Нами изучены результаты клинико-лабораторного и эндоскопического обследования и лечения 30 больных (10 мужчин и 20 женщин), страдающих ГЭРБ в стадии рефлюкс-эзофагита. Возраст больных — от 18 до 65 лет. При поступлении в ЦНИИГ у 30 пациентов выявлены основные клинические симптомы ГЭРБ (изжога, боль за грудиной и/или в эпигастральной области, отрыжка), у 25 больных наблюдались клинические симптомы, в основном ассоциируемые с нарушением моторики верхних отделов желудочно-кишечного тракта (чувство быстрого насыщения, переполнения и растяжения желудка, тяжесть в подложечной области), обычно возникающие во время или после приема пищи. Сочетание тех или иных клинических симптомов, частота и время их возникновения, а также интенсивность и продолжительность у разных больных были различными. Каких-либо существенных отклонений в показателях крови (общий и биохимический анализы), в анализах мочи и кала до начала терапии не отмечено.

При проведении эзофагогастродуоденоскопии (ЭГДС) у 21 больного выявлен рефлюкс-эзофагит (при отсутствии эрозий), в том числе у 4 больных обнаружена рубцово-язвенная деформация луковицы двенадцатиперстной кишки и у одного больного — щелевидная язва луковицы двенадцатиперстной кишки (5 больных страдали язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки, сочетающейся с рефлюкс-эзофагитом). Кроме того, у одной больной обнаружена пептическая язва пищевода на фоне рефлюкс-эзофагита и у 8 больных — эрозивный рефлюкс-эзофагит. У всех больных, по данным ЭГДС, обнаружена недостаточность кардии (в сочетании с аксиальной грыжей пищеводного отверстия диафрагмы или без нее).

В лечении таких пациентов использовался гастросидин (фамотидин) в дозировке 40-80 мг в сутки в течение 4 недель (первые 2-2,5 недели лечение проводилось в стационаре ЦНИИГ, в последующие 2 недели пациенты принимали гастросидин в амбулаторно-поликлинических условиях). Терапию гастросидином всегда начинали и продолжали при отсутствии выраженных побочных эффектов, пациентам назначали по 40 мг 2 раза в сутки в течение 4 недель; лишь при появлении диареи и крапивницы дозировку гастросидина уменьшали до 40 мг в сутки.

Исследование было выполнено с учетом критериев включения и исключения больных из исследования согласно правилам клинической практики.

При проведении ЭГДС определяли НР, используя быстрый уреазный тест (один фрагмент антрального отдела желудка в пределах 2-3 см проксимальнее привратника) и гистологическое исследование биопсийного материала (два фрагмента антрального отдела в пределах 2-3 см проксимальнее привратника и один фрагмент тела желудка в пределах 4-5 см проксимальнее угла желудка). При обследовании больных при необходимости проводили УЗИ органов брюшной полости и рентгенологическое исследование желудочно-кишечного тракта. Полученные данные, включая и выявленные побочные эффекты, регистрировали в истории болезни.

В период проведения исследования больные дополнительно не принимали ингибиторы протонного насоса, блокаторы Н2-рецепторов гистамина или другие так называемые «противоульцерогенные» препараты, включая антацидные препараты и средства, содержащие висмут. 25 из 30 пациентов (84%) из-за наличия клинических симптомов, ассоциируемых чаще всего с нарушением моторики верхних отделов пищеварительного тракта, дополнительно получали прокинетики: домперидон (мотилиум) в течение 4 недель или метоклопрамид (церукал) в течение 3-4 недель.

Лечение больных ГЭРБ в стадии рефлюкс-эзофагита всегда начинали с назначения им гастросидина по 40 мг 2 раза в сутки (предполагалось, что в случае появления существенных побочных эффектов доза гастросидина будет уменьшена до 40 мг в сутки). Через 4 недели от начала лечения (с учетом состояния больных) при наличии клинических признаков ГЭРБ и (или) эндоскопических признаков эзофагита терапию продолжали еще в течение 4 недель. Через 4-8 недель по результатам клинико-лабораторного и эндоскопического обследования предполагалось подвести итоги лечения больных ГЭРБ.

При лечении больных гастросидином (фамотидином) учитывались следующие факторы: эффективность гастросидина в подавлении как базальной и ночной, так и стимулированной пищей и пентагастрином секреции соляной кислоты, отсутствие изменений концентрации пролактина в сыворотке крови и антиандрогенных эффектов, отсутствие влияния препарата на метаболизм в печени других лекарственных средств.

По результатам анализа обследования и лечения больных ГЭРБ в стадии рефлюкс-эзофагита в большинстве случаев терапия была признана эффективной. На фоне проводимого лечения у больных ГЭРБ с рефлюкс-эзофагитом (при отсутствии эрозий и пептической язвы пищевода) основные клинические симптомы исчезали в течение 4-12 дней; у пациентов с эрозивным рефлюкс-эзофагитом боль за грудиной постепенно уменьшалась и исчезала на 4-5-й день от начала приема гастросидина; у больной с пептической язвой пищевода на фоне рефлюкс-эзофагита — на 8-й день.

Двое из 30 больных (6,6%) через 2-3 дня от начала лечения отказались от приема гастросидина, с их слов, из-за усиления болей в эпигастральной области и появления тупых болей в левом подреберье, хотя объективно состояние их было вполне удовлетворительным. Эти больные были исключены из исследования.

По данным ЭГДС, через 4 недели лечения у 17 пациентов из 28 (60,7%) исчезли эндоскопические признаки рефлюкс-эзофагита, у 11 — отмечена положительная динамика — уменьшение выраженности эзофагита. Поэтому в дальнейшем этих больных лечили гастросидином в амбулаторно-поликлинических условиях в течение еще 4 недель по 40 мг 2 раза в сутки (7 больных) и по 40 мг 1 раз в сутки (4 больных, у которых ранее была снижена дозировка гастросидина).

Весьма спорным остается вопрос — рассматривать ли рефлюкс-эзофагит, нередко наблюдаемый при язвенной болезни (чаще всего при язвенной болезни двенадцатиперстной кишки), как осложнение этого заболевания или же считать его самостоятельным, сопутствующим язвенной болезни заболеванием? Наш многолетний опыт наблюдений показывает, что, несмотря на некоторую связь ГЭРБ и язвенной болезни (их относительно частое сочетание и даже появление или обострение рефлюкс-эзофагита в результате проведения антихеликобактерной терапии), все же язвенную болезнь и ГЭРБ (в том числе и в стадии рефлюкс-эзофагита) следует считать самостоятельными заболеваниями. Мы неоднократно наблюдали больных с частыми обострениями ГЭРБ в стадии рефлюкс-эзофагита (при наличии у них рубцово-язвенной деформации луковицы двенадцатиперстной кишки). Последнее обострение язвенной болезни (с образованием язвы в луковице двенадцатиперстной кишки) у этих больных отмечалось 6-7 и более лет назад (значительно реже, чем рецидивы ГЭРБ в стадии рефлюкс-эзофагита), однако при очередном обострении язвенной болезни с образованием язвы в луковице двенадцатиперстной кишки всегда при эндоскопическом исследовании выявляли и рефлюкс-эзофагит. Мы уверены, что при наличии современных медикаментозных препаратов лечить неосложненную язвенную болезнь значительно легче, чем ГЭРБ: период терапии при обострении язвенной болезни двенадцатиперстной кишки занимает значительно меньше времени по сравнению с терапией ГЭРБ; да и в период ремиссии этих заболеваний пациенты с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки чувствуют себя более комфортно, в то время как больные ГЭРБ вынуждены для улучшения качества жизни отказываться от приема значительно большего количества продуктов и напитков.

При обследовании (через 8 недель лечения) трое из 11 больных по-прежнему предъявляли жалобы, ассоциированные с нарушением моторики верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Трое больных при хорошем самочувствии отказались от проведения контрольной ЭГДС через 8 недель. По данным ЭГДС, у 7 из 8 больных отмечено исчезновение эндоскопических признаков эзофагита (в том числе у одной больной — заживление пептической язвы пищевода).

Определение НР проводилось у всех 30 больных: в 11 случаях выявлена обсемененность НР слизистой оболочки желудка (по данным быстрого уреазного теста и гистологического исследования материалов прицельных гастробиопсий). Антихеликобактерная терапия в период лечения больным ГЭРБ в стадии рефлюкс-эзофагита не проводилась.

При оценке безопасности проведенного лечения каких-либо значимых отклонений в лабораторных показателях крови, мочи и кала отмечено не было. У 4 больных (13,3%), у которых ранее наблюдался «нормальный» (регулярный) стул, на 3-й день лечения гастросидином (в дозе 40 мг 2 раза в сутки) был отмечен, с их слов, «жидкий» стул (кашицеобразный, без патологических примесей), в связи с чем доза гастросидина была уменьшена до 40 мг в сутки. Через 10-12 дней после снижения дозы стул нормализовался без какой-либо дополнительной терапии. Интересно отметить, что еще у 4 больных, которые ранее страдали запорами, на фоне проводимого лечения стул нормализовался на 7-й день. У 3 из 30 больных (10%) на 3-4-й день приема гастросидина появились высыпания на коже туловища и конечностей (крапивница). После уменьшения дозировки гастросидина до 40 мг в сутки и проведения дополнительного лечения диазолином (по 0,1 г 3 раза в день) высыпания на коже исчезли.

Проведенные исследования показали целесообразность и эффективность терапии ГЭРБ в стадии рефлюкс-эзофагита гастросидином по 40 мг 2 раза в сутки, особенно при лечении больных с выраженными болевым синдромом и изжогой. Такое лечение может успешно проводиться в стационарных и амбулаторно-поликлинических условиях. Изучение отдаленных результатов проведенного лечения позволит определить продолжительность периода ремиссии этого заболевания и целесообразность лечения гастросидином в качестве «поддерживающей» терапии или же терапии «по требованию».

По вопросам литературы обращайтесь в редакцию

Источник