Как приготовить раствор желтой кровяной соли

Обработка вин желтой кровяной солью

Обработка вин желтой кровяной солью допускается исключительно с целью удаления из него избытка катионов тяжелых металлов, оказывающих неблагоприятное влияние на вкусовые свойства вина и его стабильность, хотя при этом повышается устойчивость вина и против других видов помутнений.

При реакции солей металлов (цинка, олова, меди, железа, марганца и др.) с желтой кровяной солью в вине образуется обильный коллоидный осадок, который адсорбирует также растворимые коллоидные соединения белка.

Часто обработку вин желтой кровяной солью сочетают с различными обработками. Особенно благотворно на скорости осветления и стабильности вина сказывается совмещение обработок желтой кровяной солью с бентонитом и полиакриламидом.

Для обработки вина должна использоваться чистая желтая кровяная соль (калий железистосинеродистый) K4Fe(CN)6·3H2О ГОСТ 4207-48. Запасы желтой кровяной соли на складе и в лаборатории завода должны храниться в запирающемся шкафу. Хранение желтой кровяной соли в производственных цехах запрещается.

Количество желтой кровяной соли, необходимое для обработки вина, должно определяться только на основании пробной обработки вина в лаборатории. Использовать любые другие приемы и методы для расчета потребного количества желтой кровяной соли запрещается.

Количество желтой кровяной соли должно определяться из расчета удаления из вина за один цикл обработки не более 90% катионов тяжелых металлов от их общего содержания. Обработка вин, содержащих больше 40 мг/л катионов тяжелых металлов (в расчете на трехвалентное железо), должна проводиться в несколько приемов. Вина, содержащие менее 3 мг/л катионов тяжелых металлов, обработке желтой кровяной солью не подлежат.

Найденное в результате лабораторного анализа и соответствующего расчета необходимое для обработки конкретной партии вина количество желтой кровяной соли должно быть отвешено на технических весах и растворено в небольшом количестве теплой (35-40°С) воды. Растворение в вине не допускается.

Обработка вина может производиться только свежеприготовленным раствором желтой кровяной соли; добавление к нему раствора, приготовленного ранее, запрещается.

Раствор желтой кровяной соли должен вводиться в вино при одновременном его перемешивании в резервуаре мешалкой или путем перекачивания. После введения раствора перемешивание следует продолжать не менее 1 ч.

Обработанное и тщательно перемешанное вино оставляется для отстаивания в том же резервуаре или (в зависимости от условий производства) перекачивается в резервуары меньшей емкости. Предварительно оно должно быть проверено на отсутствие избытка желтой кровяной соли и содержание катионов тяжелых металлов.

Отстаивание вина проводится до его осветления, но не более 20 дней.

Если в обработанном вине обнаружено содержание желтой кровяной соли или реакция на катионы тяжелых металлов дала отрицательный результат, вино должно быть немедленно подвергнуто исправлению путем добавления не обработанного желтой кровяной солью вина до появления следов тяжелых металлов.

Отстоявшееся вино при отсутствии в нем избытка желтой кровяной соли декантируется с осадка и направляется на дальнейшую обработку согласно принятой на производстве технологической схеме после предварительной фильтрации на пластинчатых фильтрах. Если дальнейшая технологическая схема предусматривает фильтрацию виноматериалов или их оклейку до закладки на выдержку, обработку теплом, то при хорошем осветлении в процессе отстаивания фильтрация виноматериалов, декантированных с осадков, необязательна.

Жидкий осадок, оставшийся после декантации вина, сразу должен подвергаться уплотнению путем фильтрации или центрифугирования. Полученный фильтрат или фугат присоединяется к основной партии вина, а оставшаяся густая масса, состоящая в основном из берлинской лазури, подлежит уничтожению. Хранение жидких осадков берлинской лазури на предприятии запрещается. Также запрещается получение спирта из любых осадков, содержащих берлинскую лазурь.

Обработка вин желтой кровяной солью является наиболее эффективным методом борьбы с железным кассом.

Однако этот способ имеет ряд недостатков. Трудно установить точную дозу желтой кровяной соли, а внесение ее с избытком может создать опасность образования вредных цианистых соединений в вине. Особенно трудно установить дозу желтой кровяной соли при наличии в вине двухвалентного железа, так как образовавшееся соединение окисляется до берлинской лазури и при этом освобождается железоцианистый ион:

Этот ион может превратить нерастворимую соль в растворимую, и она во время фильтрования проходит через фильтровальные пластины:

Из-за этого недостатка применение желтой кровяной соли для деметализации вин во многих странах запрещено.

Другим недостатком является то, что осаждение образующейся берлинской лазури протекает довольно медленно и иногда длится 3-4 недели. Это создает большие трудности при использовании желтой кровяной соли для обработки вин в потоке.

В ряде случаев обработка вин желтой кровяной солью затруднена. Вызывается это тем, что при длительном хранении вина в резервуарах без доступа воздуха соли железа переходят в восстановленную форму и не реагируют с ней. В подобных случаях необходимо аэрировать вино, что может ухудшить его качество.

Другой метод удаления избытка железа заключается в обработке вин фитатом кальция или фитином.

Источник

Как приготовить раствор желтой кровяной соли

Ускоренный способ определения дозы желтой кровяной соли для обработки вина

Для определения необходимого количества желтой кровяной соли (ЖКС) обычно применяется широко известный эмпирический метод, подробно списанный в «Мероприятиях по улучшению качества вина» [37], а также в недавно изданной инструкции [38]. По этому методу определение проводится в два приема: сначала выполняется предварительный анализ, а затем — главное испытание, продолжающееся не менее суток.

С. Ш. Шапошник и В. И. Чапурин предложили ускоренный способ выявления доз желтой кровяной соли, необходимой для обработки вин [42]. Метод позволяет примерно в 10 раз сократить время для выявления дозы ЖКС.

Метод основан на применении избытка раствора желтой кровяной соли для удаления из вина железа, с последующим определением колориметрическим способом несвязанной желтой кровяной соли.

Готовятся следующие растворы:

0,5%-ный раствор железистосинеродистого калия;

1%-ный раствор железистосинеродистого калия;

раствор трехвалентного железа с винной и соляной кислотами (в мерную колбу емкостью 1 л вносят 5 г хлорного железа, затем 5 г винной кислоты. После их растворения в колбу добавляют 162 мл концентрированной соляной кислоты химически чистой, затем доводят до метки дистиллированной водой);

0,5%-ный раствор танина (в мерной колбе на 100 мл растворяют 0,5 г чистого танина в 6 мл спирта крепостью 96% об., затем до метки добавляют дистиллированную воду);

0,5%-ный раствор желатина (0,5 г желатина растворяют в 30 мл горячей дистиллированной воды, затем добавляют 0,8 г винной кислоты и 6 мл спирта крепостью 96% об., до метки добавляют дистиллированную воду).

Приборы, посуда: электрофотоколориметр ФЭК-М с кюветами, четыре мерные колбы по 500 мл.

Прежде чем приступить непосредственно к выявлению доз желтой кровяной соли для обработки вина, в лаборатории следует иметь калибровочный график, выражающий зависимость оптической плотности от концентрации раствора ЖКС. Для построения калибровочной кривой в 4 мерные колбы по 500 мл вводят соответственно 5; 10; 15 и 20 мл 0,5%-ного раствора железистосинеродистого калия и до метки добавляют дистиллированную воду.

Таким образом, в первой колбе получен раствор с содержанием 50 мг/л железистосинеродистого калия, во 2-й — 100, в 3-й — 150, в 4-й — 200 мг/л.

Затем берут 4 стаканчика по 50 мл и отмеривают по 1 мл каждого из этих растворов, добавляют по 10 мл раствора трехвалентного железа с винной и соляной кислотами.

Через 50 мин каждый раствор колориметрируют и результаты наносят на график: зависимость оптической плотности от концентрации раствора ЖКС выражается прямой линией (например, показатели оптической плотности: 0; 0,1; 0,2; 0,3 наносят на оси ординат, концентрацию ЖКС в мг/л: 50; 100; 150; 200 — на оси абсцисс).

Перед определением доз ЖКС сначала анализируют вино на содержание в нем железа. Для этого применяется колориметрический способ без минерализации вина [43].

Для того, чтобы применить этот способ, заранее должны быть приготовлены следующие растворы: раствор железоаммонийных квасцов, содержащий в 1 мл 0,1 мг железа (0,864 г железоаммонийных квасцов растворяют в мерной колбе на 1 л, добавляют 4 мл концентрированной серной кислоты, доводят до метки дистиллированной водой); 10%-ный раствор соляной кислоты; 1%-ный раствор желтой кровяной соли; перекись водорода (концентрированная).

Заранее строится калибровочный график зависимости оптической плотности от содержания железа. Для этого в 6 мерных колб по 100 мл отмеривают соответственно по 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 и 3,0 мл раствора железоаммонийных квасцов, затем добавляют по 10 мл 10%-ного раствора соляной кислоты, по 1 капле перекиси водорода и по 4 мл 1%-ного раствора желтой кровяной соли. После этого каждую колбу доводят до метки дистиллированной водой и через 30 мин колориметрируют на ФЭК-М, применяя красный светофильтр (λmах = 656 нм) в кювете 1X10 мм. В качестве раствора сравнения берут дистил-лированную воду. Например, при анализе содержимого колб 1, 2, 3, 4, 5, 6, имеющих соответственно концентрации железа (в мг/л) 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0, величина оптической плотности (по правому барабану) для 1-й колбы 0,064; для 2-й — 0,128; для 3-й -0,200; для 4-й — 0,265; для 5-й — 0,330; для 6-й — 0,394. По этим данным строится график зависимости оптической плотности от концентрации железа.

Техника определения железа в винах. 10 мл профильтрованного белого (или 5 мл красного) вина помещают в мерную колбу на 100 мл, добавляют 10 мл 10%-ного раствора соляной кислоты, 1 каплю перекиси водорода, 4 мл 1%-ного раствора желтой кровяной соли и до метки доводят дистиллированной водой.

Через 30 мин колориметрируют. Техника колориметрирования аналогична построению калибровочного графика.

При анализе красных вин выполняют еще холостой опыт: в мерную колбу на 100 мл помещают 5 мл испытуемого вина, 10 мл 10%-ного раствора соляной кислоты и 1 каплю перекиси водорода (то же концентрированной) и до метки доводят дистиллированной водой. Через 30 мин колориметрируют. От оптической плотности исследуемого вина (Е) вычитают результаты определения оптической плотности холостого опыта (е).

Содержание железа в белых винах определяют по формуле:

где С — концентрация железа, найденная по графику оптической плотности Е;

С1 — концентрация железа, соответствующая по графику разности оптических плотностей (Е-е);

10 и 20 — коэффициенты, учитывающие разведение испытуемого вина.

После определения в вине содержания железа приступают к выявлению дозы ЖКС для обработки вина.

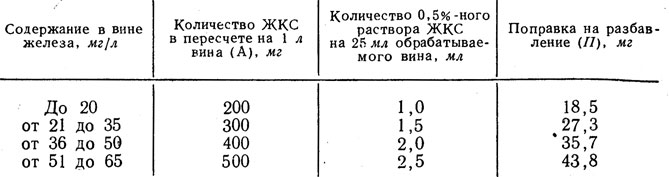

Опытным путем было выяснено, что при содержании в вине железа до 20 мг/л следует вводить на 25 мл вина 1 мл 0,5%- ного раствора ЖКС; при содержании железа от 21 до 35 мг/л— 1,5 мл и т. д. Для облегчения работы по подбору избытка раствора ЖКС приводится табл. 16.

Таблица 16. Определение количества раствора ЖКС для обработки вина

Техника определения дозы ЖКС, в вине сводится к следующему. 25 мл вина помещают в колбу, и если в вине было определено железа до 20 мг/л, то вводят 1 мл 0,5%-ного раствора ЖКС; через 2-3 мин добавляют 0,5 мл 0,5%-ного раствора желатина и 0,5 мл 0,5%-ного раствора танина. Через 20 мин жидкость отфильтровывают через бумажный фильтр (с синей лентой). Затем к 1 мл фильтрата добавляют 10 мл раствора трехвалентного железа в смеси с винной и соляной кислотами. Через 50 мин раствор колориметрируют.

По полученной величине оптической плотности находят на калибровочном графике количество не вступившей в реакцию ЖКС в мг/л (С) и подставляют это значение в следующую формулу для вычисления потребного для обработки вина количества желтой кровяной соли:

где А — количество ЖКС, добавляемое в вино в пересчете на 1 л, мг;

П — поправка на разбавление вина при приготовлении ко-лориметрической пробы, мг;

12 — коэффициент — гарантийный запас, мг;

С — количество ЖКС, не вступившее в реакцию с тяжелыми металлами, найденное по калибровочной кривой, мг.

Например, в исходном вине определено железа 26,7 мг/л. По табл. 16 находим, что для обработки пробы вина в лаборатории следует ввести ЖКС в количестве 1,5 мл 0,5%-ного раствора ЖКС на 25 мл или в пересчете на 1 л вина — 300 мг ЖКС. Колориметрическим методом было определено, что из этого количества ЖКС не прореагировало 108 мг/л ЖКС. Получив эти данные, подставляем их в формулу, чтобы определить необходимую дозу ЖКС для обработки вина: она равняется 152,7 мг/л (300-27,3-12-108).

1. Риберо-Гайон Ж. Виноделие. Преобразование вина и его обра-ботка. Пищепромиздат, 1956.

2. Нилов В. И., Тюрин С. Т., Скурихин И. М. Контроль кислородного режима при выдержке вин и коньячных спиртов в крупных резервуарах. Труды. ВНИИВиВ «Магарач». Т. VII. Пищепромиздат, 1959.

3. Агасян П. К., Усов А. А. Номограмма для вычислений Еэ.д.с., рН, Eh и rН при потенциометрических измерениях этих величин. Пищепромиздат, 1955.

4. Кочерга П. В. Индигометрический метод определения окислитель-ной способности вина. «Виноделие и виноградарство СССР», 1940, № 9, 10.

5. Гейровский Я. Полярографический метод. Л., ОНТИ, 1937.

6. Липис Б. В. Параметры для регулирования ускоренной обработки ординарных столовых вин. Труды Молдавского научно-исследовательского института садоводства, виноградарства и виноделия. Т. IV, Кишинев, 1959.

7. Инструкция по методам испытания виноматериалов и вин на склонность их к помутнениям. Киев, 1961.

8. Унгурян П. Н. Испытания вина на розливостойкость. «Виноградарство и виноделие Молдавии», 1948, № 5.

9. Саенко Н. Ф., Майоров В. С. К вопросу оклейки тиражной смеси при бутылочной шампанизации. «Виноделие и виноградарство СССР», 1957, № 8.

10. Саенко Н. Ф., Майоров В. С. Факторы, влияющие на формирование структуры осадка дрожжей в процессе послетиражной выдержки шампанского. Бюллетень научно-технической информации (ВНИИВиВ), 1957, № 1.

11. Саенко Н. Ф., Мальцева М. А. Причины помутнения крепких и сладких вин. «Виноделие и виноградарство СССР», 1944, № 10, 11.

12. Саенко Н. Ф., Милакова С. Е. Дрожжевые помутнения столовых вин. «Виноделие и виноградарство СССР», 1944, № 7, 8.?

13. Чаленко Д. К., Кулжинска я Н. А. Изучение природы и мути в крепких и десертных винах в бутылках. Труды Центральной научно-исследовательской энохимической лаборатории. Вып. 1. Пищепромиздат, 1944.

14. Нечаев Л. Н. Предупреждения помутнений вин путем изменения в винах соотношения гидрофильных коллоидов и мутящих веществ. «Коллоидный журнал». Т. 5. Вып. 4, 1939.

15. Нечаев Л. Н. Предупреждение помутнения вин. «Виноделие и виноградарство СССР», 1943, № 3.

16. Нечаев Л. Н. Предупреждение помутнения вин. Пищепромиздат, 1950.

17. Влияние металлических примесей на помутнение вин. «Виноделие и виноградарство СССР», 1944, № 7, 8.

18. Гвелесиани В. П. Борьба с помутнением вина при розливе. «Виноделие и виноградарство СССР», 1950, № 9.

19. Могилянский Н. К. Белковые помутнения вин. «Садоводство, виноградарство и виноделие Молдавии», 1955, № 2.

20. Могилянский Н. К. Дрожжевые помутнения вин. «Садоводство, виноградарство и виноделие Молдавии», 1955, № 4.

21. Унгурян П. Н. Оксидазный касс или побурение вин. «Садоводство, виноградарство и виноделие Молдавии», 1955, № 2.

22. Березнякова P. Е., Липис Б. В. Диагностика помутнений вин. Бюллетень научно-технической информации (Молдавский научно-исследовательский институт садоводства, виноградарства и виноделия), 1958, № 2.

23. Липис Б. В., Тихонова Н. П. О помутнениях вин, вызванных ненормальным соотношением фосфора, железа и дубильных веществ. Бюллетень научно-технической информации (Молдавский научно-исследовательский институт садоводства, виноградарства и виноделия) , 1958, № 2.

24. Ратушный Г. Д. О механизме образования танатов при оклейке вина. «Виноделие и виноградарство СССР», 1957, № 6.

25. Старков Ю. М. Действие 2-метил-1,4-нафтохинона (витамина Кз) на микрофлору виноградного вина и сока. Труды ВНИИВиВ «Магарач». Т. 6. Вып. 2, 1958.

26. Квасников Е. И., Кондо Г. Ф. Молочнокислое брожение вина и борьба с ним. Ташкент. Госиздат УзССР, 1957.

27. Квасников Е. И. Биология молочнокислых бактерий. Ташкент. Изд-во АН УзССР, 1960.

28. Мальцева М. А., Кравцев А. Е., Неврева И. М. Экспресс-метод определения стойкости виноградных вин. Министерство промышленности продовольственных товаров РСФСР. Техническое управление, 1956.

29. Могилянский Н. К. Дрожжевые и коллоидные помутнения вин Молдавии, пути их предупреждения и устранения. «Известия Молдавского филиала Академии наук СССР», 1956, № 6.

30. Могилянский Н. К. Помутнение бутылочных вин. Бюллетень научно-технической информации (Молдавский научно-исследовательский институт садоводства, виноградарства и виноделия), 1958, № 1.

31. Герасимов М. А., Кишковский З. Н., Бабкина О. Т., Алексеев П. А., Моисеева Н. А. О режиме охлаждения вин. «Виноделие и виноградарство СССР», 1958, № 1.

32. Ратушный Г. Д. Меры предупреждения и устранения переоклейки вина. «Виноделие и виноградарство СССР», 1958, № 6.

33. Саенко Н. Ф. Влияние диких дрожжей на производственные свойства винных дрожжей, стойкость и качество столовых вин. Всесоюзная научно-техническая конференция по вопросам усовершенствования технологии столовых, марочных вин. Тезисы и аннотации докладов. Тбилиси, 1958.

34. Ратушный Г. Д. О применении диатомита в винодельческой промышленности. «Виноделие и виноградарство СССР», 1957, № 4.

35. Essai methodique en vue de la conduite et de l’interpretation de l’analyse pour le maintien et le traitement des vins. Vignes et Vins. № 62, 1957.

36. Тюрин С. Т. Некоторые микробиологические особенности выдержки сухих виноматериалов в герметических резервуарах. Труды ВНИИВиВ «Магарач». Т. VII. Пищепромиздат, 1959.

37. Мероприятия по улучшению качества вина. Пищепромиздат, 1946.

38. Инструкция по обработке вина желтой кровяной солью. (Составил Е. С. Дрбоглав). ЦИНТИПищепром, 1965.

39. Нилов В. В. Применение бентонита для удаления из сусла окисли-тельных ферментов. «Виноделие и виноградарство СССР», 1961, № 8.

40. Маrtеau G. et Оliviеrе С. «Bull, techn. inform, ingrs. serv. argic». № 196, 27-46, 1965.

41. Leglise M. Problemes de conservation et de stabilite des vins. «Rev. ferment, et inds. alimenc». 19, № 1, 1964.

42. Шапошник С. Ш., Чапурин В. И. Экспресс — метод определения необходимого количества желтой кровяной соли для оклейки вина. «Садоводство, виноградарство и виноделие Молдавии», 1965, № 8.

43. Бондарев М. В., Шапошник С. Ш. Экспресс — метод определения железа в белых и красных винах без их предварительной минерализации. «Садоводство, виноградарство и виноделие Молдавии», 1964, № 9.

44. Липис Б. В., Мануйлова Т. А., Гринберг Н. X. Полярографическое определение кислорода в винах и соках на игольчатом золотом электроде. «Прикладная биохимия и микробиология». Т. 2. Вып. 3. Изд-во «Наука», 1966.

45. Кондо Г. Ф., Нудель Л. С., Короткевич А. В. Руководство по микробиологии виноделия. Изд-во «Картя Молдавеняскэ», 1966.

Источник