Как приготовить самовоспламеняющаяся смесь

Вещества и смеси самовоспламенение которых активируется водой

1) Смешайте равные части измельченных кристаллов иода и алюминиевой пыли. Сделайте маленькое углубление вверху насыпи, и добавьте каплю или две воды, и отойдите. Смесь через 20-30 секунд начнет шипеть и загорится белым пламенем, выделяя густой фиолетовый дым.

2) Размельчите отдельно 5 граммов нитрата аммония и 1 грамм (можно меньше) хлорида аммония 2, и добавьте 0,25 грамм цинковой пыли. Сформуйте конус из данной смеси, и добавьте 2-4 капли воды. Через некоторое время (1-2 минуты) начнется реакция с ярким синим пламенем с большим выделением дыма. В зависимости от качества цинковой пыли, ее количество может быть изменено (увеличенно).

3) На керамическую пластинку при помощи шпателя насыпают из бюксов в равных объемах пероксид натрия и алюминиевую пудру и осторожно перемешивают их, делая горку высотой 1- 2 см с углублением на вершине. В углубление вносят 2-3 капли воды и сразу же убирают руки подальше. Через 5-10 секунд смесь воспламеняется и сгорает со вспышкой.

Вещества и смеси самовоспламенение которых активируется сильными электролитами

1) Смесь сахара и бертолетовой соли немедленно воспламеняется при добавлении к ней капли концентрированной серной кислоты.

Вещества и смеси содержащие сильный окислитель

1) Смешайте около 1 грамма перманганата калия (марганцовка) с примерно 0,5 мл глицерина. Через 0,5-1 минуту смесь начнет шипеть и затем воспламениться. Смесь воспламеняется не сразу (примерно через 1 минуту при комнатной температуре), и может быть применена для воспламенения другого зажигательного состава, когда необходимо замедление для воспламенения основного состава. Практически установлено, что использование меньшего количества реагентов может не привести к воспламенению. Время воспламенения зависит от внешней температуры.

2) На металлический лист насыпьте 3 гр оксида хрома (IV). В пипетку наберите миллилитр смеси ацетона с водой (2:1) и капните на оксид хрома. Смесь сразу зашипит и через пару секунд вспыхнет. После окончательного прогорания остается множество разбросанного зеленого порошка (это Cr2O3).

Источник

САМОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ СОСТАВЫ

Кроме описанных выше веществ, воспламеняющихся при воздействии на них кислорода воздуха и воды, существуют так же пиротехнические смеси, могущие самовоспламеняться при воздействии на них различных веществ.

Указанные смеси применяются в целях воспламенения основных пиротехнических смесей, обладающих каким-либо специальным эффектом горения, а также и в диверсионных зажигательных устройствах, вызывающих пожары, а при использовании ВВ и взрывы.

Самовоспламеняющиеся составы можно условно разделить на:

1. Составы, воспламеняющиеся от действия воды.

2. Составы, воспламеняющиеся от действия кислот.

3. Составы, воспламеняющиеся из-за большого сродства друг другу, входящих в них веществ.

Одним из первых пиротехнических составов, воспламеняющихся от воздействия воды, была смесь равных частей серы и железных опилок. Из указанной тестообразной смеси, иногда с добавлением нашатыря (NH4Cl), лепили шары размером с яблоко и подкладывали в места предназначенные для поджога.

Через несколько часов шары воспламенялись. Возгорание подобных составов зависит от множества вторичных условий: температуры, степени измельчения, наличия в сере следов серной кислоты и тому подобное. Эффект возгорания подобных составов трудно воспроизводим и потому практически не употребляется.

Рецепт практического состава, воспламеняющегося от действия небольшого количества воды:

При воздействии на состав воды в нем протекают следующие реакции:

Эти реакции (гидратации и вытеснения) сопровождаются значительным повышением температуры, а обменная реакция в растворе

приводит к образованию хлората аммония, вещества способного к саморазложению и даже самовзрыванию при небольшом повышении температуры до 30…60 ° С, который и является инициатором воспламенения основной массы состава.

От действия воды воспламеняются также составы на основе тиомочевины и персульфата калия, исследованные под научным руководством автора аспиранткой Пановой В.И. В основе данной реакции лежит автокаталитическое разложение персульфата калия с выделением пероксида водорода в свободном состоянии. Данная реакция не всегда приводит к воспламенению состава, необходимым условием воспламенения являются рН среды менее 7.

Под действием воды воспламеняется так же и состав следующей рецептуры:

К составам, самовоспламеняющимся под действием кислот, относятся смеси состоящие из хлората калия и свекловичного сахара, хлората калия и спирта, хлората калия и других органических веществ. При смачивании подобных смесей концентрированной серной кислотой они воспламеняются. Воспламенение смесей происходит вследствие того, что в результате реакции двойного обмена и диспропорционирования хлората калия при воздействии на него серной кислоты выделяется двуокись хлора (ClО2), вещество нестойкое и разлагающееся при температуре 65 ° С со взрывом и выделением большого количества тепла. Двуокись хлора, разлагаясь, воспламеняет основную массу смеси.

Воспламенителями мгновенного действия на смеси хлората калия с сахаром, воспламеняемой разбиваемой пробиркой с серной кислотой, пользовались народовольцы и социалисты-революционеры при изготовлении метательных ударных динамитных бомб.

К составам самовоспламеняющимся из-за особого сродства веществ друг другу (обычно реакции окисления восстановления) относятся смеси хромового ангидрида (СrO3) с этиловым спиртом ( при смешении веществ происходит мгновенное воспламенение). Обычно смесью бензина и спирта снаряжались стеклянные бутылки, к которым прикреплялась пробирка с сухим хромовым ангидридом. При разбивании бутылки и прикрепленной к ней пробирки вещества смешивались с воспламенением зажигательной огнесмеси.

Большим сродством друг другу имеет перманганат калия KMnO4 и глицерин. При смешении веществ, в зависимости от измельчения перманганата калия, воспламенение происходит мгновенно или в течении нескольких секунд. Существуют и жидкие самовоспламеняющиеся смеси, основанные на сродстве веществ. Подобные смеси применяются в основном для самовоспламенения при запуске реактивных двигателей или в качестве бинарных зажигательных средств. В случае бинарного применения указанные вещества должны смешиваться тем или иным способом непосредственно перед моментом воздействия на цель.

В таблице 35 приведены некоторые сочетания веществ, образующих самовоспламеняющиеся смеси.

| Окислитель | Горючее |

| Красная дымящаяся азотная кислота (HNO3+NO2) | Скипидар, анилин, фурфуриловый спирт, несимметричный даметилгадразин |

| Перекись водорода 80..90% | Гидразин |

| Жидкий кислород | Борогидрид лития |

| Четырехокись азота (N2O4) | Анилин, этилен, ксилидин, гидразин |

| Трифторид хлора (CIF3) | Гидразин, пентаборан, аммиак, метиловый спирт |

| Жидкий фтор | Гидразин, аммиак, жидкий водород |

Воспламенительные составы предназначаются для зажжения основных пиротехнических составов, обладающих каким-либо специальным эффектом. Действие воспламенительного состава заключается в прогревании некоторого участка поджигаемого состава до температуры воспламенения.

Из сказанного следует, что чем выше температура самовоспламенения (вспышки) основного состава, тем более «сильный» воспламенительный состав требуется для возбуждения в нем реакции горения. Воспламенение составов, температура вспышки которых не выше 500…600 ° С, не представляет особых затруднений. Составы, температура вспышки которых превышает 1000 ° С, воспламеняются с большим трудом. Для воспламенения таких составов (например, термитов), особенно находящихся в прессованном состоянии, приходится подбирать специальные воспламенительные и переходные составы.

К воспламенительным составам предъявляются следующие требования:

1. Легкость воспламенения от сравнительно небольшого теплового импульса, температура вспышки не выше 500 ° С.

2. Температура горения на несколько сот градусов выше, чем температура вспышки поджигаемых ими основных составов.

Зажигательное действие воспламенительных составов обусловливается, главным образом, количеством тепла, которое передается основному составу от образующих при горении шлаков. Таким образом, зажигательное действие воспламенительного состава будет тем сильнее, чем выше температура его горения, и, чем большее количество шлака остается после его сгорания на поверхности поджигаемого основного состава. Чем более жидкий шлак образуется при горении воспламенительного состава, тем больше будет поверхность его соприкосновения с поджигательным составом.

Опытным путем установлено, что наилучшее зажигательное действие оказывают медленно горящие воспламенительные составы, обеспечивающие достаточное время для передачи тепла зажигаемому основному составу. Поэтому в пиротехнических средствах воспламенительные составы применяются почти всегда в спрессованном виде.

В качестве окислителей в воспламенительных составах применяют в основном вещества, образующие с выбранным горючим смеси с невысокой чувствительностью. В качестве горючих применяют как высококалорийные (алюминий, магний, бор), так и сравнительно малокалорийные (уголь, идитол).

Для легко воспламеняющихся составов (сигнальных дымов, хлоратных составов, сигнальных огней) возможно применение воспламенительных составов близких по рецептам к дымному пороху:

Немного более интенсивное зажигающее действие будет оказывать состав, использовавшийся ранее для воспламенения осветительных составов авиабомб:

Для воспламенения осветительных составов применяют смеси:

В Германии для воспламенения осветительных составов раньше употреблялась смесь следующего состава:

Для воспламенения трассирующих составов в качестве окислителя чаще других используют перекись бария (ВаО2), отдающую свой кислород при более высокой температуре, чем нитрат калия однако, требующую для своего распада затраты очень небольшого количества тепла. При распаде перекиси бария масса твердого остатка составляет 91% начальной массы. Используются следующие составы:

Сильным воспламенительным действием обладают составы термитного типа:

Однако воспламенение этих составов само по себе осуществляется с известным трудом.

В том случае, когда даже сильными воспламенительными составами не удается зажечь основной пиротехнический состав, применяют, так называемые, переходные или промежуточные составы. Переходные составы получают смешивая в известных пропорциях (часто подбираемых опытным путем, до получения 100% воспламенения) воспламенительный и основной составы. Для зажжения некоторых особо трудно воспламеняющихся основных составов приходится иногда применять одновременно несколько переходных составов, из которых переходный состав, содержит наименьшее количество воспламеняемого состава. Подобное устройство представлено на рисунке.

1. пороховая мякоть;

2. воспламенительный соста;

3. переходный состав, состоящий из воспламенительного и основного состава взятых в соотношении 3:1;

4. то же в соотношении 1:1;

5. основной состав.

Легко воспламеняются и обладают хорошим воспламенительным действием составы, содержащие порошок циркония. Примером таких составов, используемых для воспламенения трассирующих составов, могут служить:

Источник

Зажигательный «коктейль»

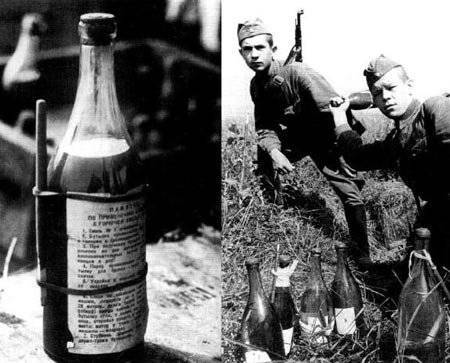

Согласно самой распространенной версии, закидывать врага бутылками с горючей жидкостью придумали испанские франкисты. Во время Гражданской войны в Испании они стали наполнять бутылки бензином и делать импровизированную пробку из пакли или тряпок. Перед броском боец поджигал «пробку» и метал бутылку с бензином в республиканский танк. Попав в него, бутылка разбивалась, бензин разливался по поверхности и частично распылялся в воздухе. Горящая тряпка или пакля поджигала пары бензина и танк охватывало пламя. Из-за своей текучести бензин запросто проникал внутрь танка, где наносил экипажу ожоги и поджигал моторно-трансмиссионное отделение. Вскоре после первого применения франкистами зажигательных бутылок эту идею переняли не только республиканцы, но и множество стран. Однако имеется и другая версия насчет происхождения бутылок с горючей жидкостью. Если верить кубинским историкам, то впервые бутылки с керосином полетели во врага еще в 1895 году. Тогда во время Войны за независимость кубинские повстанцы взяли в кольцо испанский гарнизон и потребовали сдачи. В случае продолжения сопротивления кубинцы пообещали применить некое секретное оружие. Как ясно из самого факта его применения, испанцы ответили на ультиматум отрицательно.

В Советском Союзе сначала не придали должного внимания испанским бутылкам с бензином. Скорее всего, сказалось некоторое недоверие к откровенно кустарному оружию. Тем не менее, уже проводившиеся работы по тематике зажигательных смесей были продолжены с новой силой. Изыскания шли по двум направлениям: создание специальных запалов для зажигательных боеприпасов и разработка самовоспламеняющихся горючих жидкостей. По результатам разработки было предложено принять на вооружение немного видоизмененный химический запал системы Кибальчича, а для самовоспламеняющихся боеприпасов выбрали смесь «КС». Химики А. Качугин и П. Солодовников смогли добиться такого соотношения фосфора и серы, которое при контакте с воздухом моментально поджигало горючую жидкость – бензин или керосин. Кроме «КС» было создано еще несколько горючих смесей для снаряжения зажигательных боеприпасов различных видов.

По ряду причин начало полноценного производства всех смесей и боеприпасов для них состоялось только после начала войны. 7 июля 1941 года Госкомитет Обороны выпустил постановление «О противотанковых зажигательных гранатах (бутылках)». ГКО требовал от Наркомата пищевой промышленности в скорейшие сроки развернуть производство литровых бутылок с зажигательными смесями. Примерно к этому же времени относятся первые упоминания названия «коктейль Молотова». Надо сказать, версий о происхождении народного наименования для зажигательных бутылок существует несколько. Одни историки связывают название с финским прозвищем советских ротативно-рассеивающих авиационных бомб («хлебницы Молотова»). Другие кивают на подпись В.М. Молотова под постановлением Госкомитета Обороны. Третьи полагают, что в названии пропущен предлог «для» и первоначальный финский термин выглядел так: «коктейль для Молотова».

Вне зависимости от происхождения термина, в войска пошло два вида бутылок с горючими жидкостями. В первые наливалась жидкость «КС», а другие заполнялись горючими смесями №1 и №3. «Номерные» смеси представляли собой смесь бензина, керосина, лигроина и других нефтепродуктов. Также в них содержался отверждающий порошок ОП-2, созданный химиком А.П. Ионовым. В некотором смысле смеси №1 и №3 можно считать аналогами напалма, появившегося немного позже. Действие «номерных» смесей и жидкости «КС» немного отличалось: литр «КС» горел около трех минут с температурой порядка тысячи градусов. Смеси №1 и №3, в свою очередь, достигали только 800°C и выгорали примерно за минуту. Меньшая температура и продолжительность горения компенсировалась стоимостью производства, способностью жидкостей прилипать к металлу и выделять при горении плотный черный дым. Как уже говорилось выше, смесь «КС» при контакте с воздухом самопроизвольно загоралась. «Номерные» жидкости такой возможности не имели, поэтому пришлось наладить производство ампул-запалов. От двух до четырех небольших стеклянных ампул с жидкостью «КС» крепилось к бутылке со смесью №1 или №3. При попадании в цель бутылка разбивалась, смесь разливалась, а разрушение ампулы-запала приводило к воспламенению «КС» и, как следствие, к возгоранию всего вытекшего горючего. Альтернативой бутылкам с «КС» и смесям №1 и №3 были бутылки с простым бензином. Для воспламенения их также оснащали ампулами-запалами. К концу 41-го было начато крупномасштабное производство огнесмеси «БГС», разработанной химиком К.М. Салдадзе. Она в некоторой мере была аналогом «КС» и также имела способность к возгоранию при соприкосновении с воздухом.

Осенью 41-го в войска пошли первые партии новых химических запалов, которые можно было безопасно применять со всеми видами несамовоспламеняющихся жидкостей. Вместо жидкости «КС» в ампулу помещалась серная кислота, бертолетова соль и сахарная пудра. При повреждении ампулы смесь загоралась и поджигала окружающие ее пары горючего. По сравнению с запалом на основе «КС» такой запал был немного дешевле, а кроме того он мог снизить расход самовоспламеняющейся жидкости. Однако полностью новая ампула-запал старую не вытеснила и они производились вместе до конца войны. Еще один альтернативный вариант запала конструкции оружейника Г. Коробова имел в своей основе холостой пистолетный патрон 7,62х25 мм. Простой механизм, напоминающий взрыватель гранаты, крепился на бутылке и в нужный момент создавал вспышку, которая и поджигала горючую жидкость.

12 августа 1941 года народный комиссар обороны И.В. Сталин поставил свою подпись под «Инструкцией по применению зажигательных бутылок». В ней не только описывались основные типы ручных зажигательных боеприпасов и особенности жидкостей, но и требовалось создать при полках и дивизиях отдельные группы солдат-истребителей танков, имеющих в своем распоряжении противотанковые гранаты и зажигательные бутылки. К середине осени зажигательные бутылки перестанут быть «достоянием» только истребительных групп и обращению с ними станут обучать весь личный состав Красной Армии. Рекомендации по использованию бутылок с огнесмесями были просты: подпустить танк-жертву на небольшое расстояние (менее 30 метров) и забросить бутылку под погон башни либо на крышу моторного отделения. Тогдашние танки еще не имели средств герметизации корпуса, поэтому теоретически любое попадание горючей жидкости на внешнюю поверхность танка могло быть фатальным для него. Тем не менее, для снижения расхода боеприпасов и уменьшения риска для личного состава рекомендовалось бросать бутылки именно в уязвимые места вражеских бронемашин. Кроме того, для снижения вероятности ранения или гибели бойца-истребителя рекомендовалось бросать бутылки из окопа. Это, конечно, было значительно безопаснее, чем выходить на открытую местность, но все равно много солдат погибло от случайной пули или осколка, попавшего в бутылку. В таком случае боец моментально превращался в живой факел и боевые качества горючих смесей не давали ему шансов выжить. Да и в других аспектах боевая работа солдата-истребителя танков была не проще. Хотя, надо заметить, красноармейцам было гораздо легче бороться с танками при помощи зажигательных средств, чем немецким солдатам. Дело в том, что в Германии не было аналогов «коктейлей Молотова» и бойцам Вермахта при отсутствии других возможностей уничтожить танк предлагалось вручную поливать его бензином и так же вручную поджигать. Понятно, что количество уничтоженных таким образом советских бронемашин стремится к нулю. А советские солдаты тем временем разрабатывали новые способы применения зажигательных бутылок. К примеру, можно было бросить связку гранат под гусеницу танка, этим обездвижить его и довершить дело броском бутылки на моторное отделение. Естественно, это требовало хорошей меткости и недюжинной храбрости. Так или иначе, вне зависимости от используемого способа, опытный солдат-истребитель танков тратил на одну бронемашину не более пяти бутылок. Но и потери были немалыми. Пользовались зажигательными бутылками и партизаны. Однако трудности со снабжением не позволяли им широко применять этот вид вооружений. Большинство бутылок при этом было потрачено партизанами во время организаций диверсий и засад. Принципиально применение партизанами «коктейлей Молотова» мало отличалось от применения строевыми частями.

Солдатская смекалка красноармейцев порождала не только новые способы броска бутылки. Осенью 41-го под Москвой «коктейли Молотова» были впервые применены в качестве огневых фугасов. Советские саперы стали «комплектовать» мины бутылками с зажигательной смесью. Так, рядом с противопехотной миной укладывалась одна бутылка, а к противотанковой могло «прилагаться» до двадцати. При взрыве мины поражение противника происходило ударной волной, осколками и разлетающейся горючей жидкостью. К тому же взрыв такой комбинированной мины оказывал и психологическое воздействие – вряд ли кто-то мог остаться равнодушным к огненному столбу высотой до десяти метров. При взрыве противотанковой мины с двумя десятками бутылок горящая смесь разбрасывалась по площади порядка 300 кв.м.

К концу лета 41-го был придуман еще один альтернативный способ использования бутылок с «КС» или другими смесями. На этот раз он касался метания. Оружейники создали специальную винтовочную мортирку, которая при помощи холостого патрона и деревянного пыжа-поршня посылала полулитровую бутылку на дальность около 80 метров. Во время битвы за Москву командование старалось оснащать каждое стрелковое отделение одной-двумя такими мортирками. К сожалению, широкому распространению нового метательного средства помешал тот факт, что для стрельбы были пригодны далеко не все бутылки, а только самые прочные. В противном случае из мортирки вылетал не стеклянные боеприпас, а осколки и струя огня.

С течением Великой Отечественной войны и постепенным изменением обстановки на фронте, с постепенным переходом инициативы к Советскому Союзу актуальность «кустарного» зажигательного оружия в виде бутылки с огнесмесью стала уменьшаться. Да и оборонные предприятия со временем смогли наладить массовый выпуск более серьезных и безопасных ручных боеприпасов. Поэтому, начиная с 1943 года, выпуск «коктейлей Молотова» стал снижаться, пока не достиг своего минимума. До конца войны производство зажигательных бутылок продолжалось в гораздо меньших количествах, чем, к примеру, в 1942 году. После победы производство таких зажигательных боеприпасов было прекращено и более не возобновлялось. За годы Великой Отечественной, по имеющимся данным, при помощи бутылок с огнесмесями было уничтожено порядка 2500 единиц бронетехники, 1200 долговременных огневых точек, 2500 блиндажей и других оборонительных сооружений, порядка 800 автомобилей, 65 складов и несколько тысяч солдат и офицеров.

Вскоре после окончания Второй Мировой войны свои версии «коктейлей Молотова» стали снимать с вооружения и другие страны, у которых они были. Последний «удар» по использованию бутылок с зажигательной смесью в качестве противотанкового средства сделали реактивные противотанковые гранатометы, имеющие гораздо большую надежность и вероятность поражения вражеской бронетехники. Бутылки с горючей жидкостью просто не могли выдержать конкуренцию с ними, вследствие чего вышли из употребления даже в армиях стран третьего мира.

Источник