- Техника выполнения люмбальной пункции

- Показания и противопоказания к спинномозговой пункции

- Основные услуги клиники доктора Завалишина:

- Техника проведения спинномозговой пункции

- Результаты спинномозговой пункции

- Алгоритм проведения спинномозговой пункции

- При формировании набора для спинномозговой пункции необходимо приготовить

- При формировании набора для спинномозговой пункции необходимо приготовить

- Видео техники люмбальной (спинномозговой) пункции

Техника выполнения люмбальной пункции

Люмбальная пункция — процедура отбора спинномозговой жидкости из позвоночного канала для последующего исследования.

Показания и противопоказания к спинномозговой пункции

Процедура может проводиться по абсолютным и относительным показаниям. Абсолютные показания к люмбальной пункции касаются:

- подозрений на нейроинфекции;

- опухолей мозговых оболочек;

- подтверждения/исключения кровотечения ЦНС;

- определения первичных опухолей ЦНС и метастазов;

- невозможности проведения КТ, МРТ при нарушениях сознания без симптомов вклинения головного мозга;

- диагностики гидроцефалии с нормальным внутричерепным давлением;

- необходимости введения контрастного вещества для определения ликворных свищей, истечения ликвора из естественных отверстий;

- введения антибиотиков при тяжелых бактериальных менингитах.

Среди относительных показаний находятся:

- паранеопластические синдромы;

- полинейропатия;

- системная красная волчанка;

- демиелинизирующие заболевания;

- септическая эмболия сосудов;

- повышенная температура и отсутствие признаков воспаления со стороны других органов.

Люмбальную пункцию не проводят при подозрениях на смещение головного мозга, гидроцефалии, возникшей по причине нарушения оттока ликвора, при отеке мозга, объемных образованиях в черепе. Противопоказана эта процедура и при нарушениях свертываемости крови, инфекциях в области поясницы (фолликулит, фурункулез, пролежни).

Основные услуги клиники доктора Завалишина:

Техника проведения спинномозговой пункции

Процедура не нуждается в подготовке пациента. Она проводится амбулаторно и занимает всего несколько минут. Во время процедуры пациент занимает положение сидя или лежа. Врач надевает специальную медицинскую одежду. Согласно алгоритму проведения люмбальной пункции, он обрабатывает антисептиками свои руки в перчатках и спину пациента. Затем высушивает её стерильной салфеткой.

Место прокола выбирается путем прощупывания межпозвонковых промежутков с учетом костных ориентиров. Техника выполнения предусматривает, что спинномозговая пункция выполняется у взрослых на уровне 2-3 поясничных позвонков, у детей — между 4 и 5.

В выбранный участок с помощью шприца вводят анестетик (лидокаин или новокаин). Иглу вынимают и ожидают 2-3 минуты до наступления обезболивающего эффекта. По технике выполнения люмбальной пункции укол безболезненный, сравним с анестезией, которую делают в стоматологическом кабинете. По мере действия анестетика ощущается распирание или онемение.

По технике проведения люмбальной пункции последующее введение иглы безболезненно, может ощущаться легкое давление в спине. Затем вынимают мандрен и измеряют давление спинномозговой жидкости. Затем с помощью лабораторной трубки врач собирает ликвор. После этого алгоритм процедуры предусматривает повторное измерение давления и изъятие иглы. Место люмбальной пункции закрывается, пациент занимает горизонтальное положение.

В течение 24 часов человеку необходим абсолютный покой. Пациент должен лежать целый день неподвижно, даже без поднятия головы, и потреблять достаточное количество жидкости.

Результаты спинномозговой пункции

Образец отправляется в лабораторию для биохимического, микробиологического и иммунологического анализа. Выполняются статиновые тесты (оценка видов СМЖ до и после центрифугирования, количество ядросодержащих клеток и эритроцитов, общий белок, глюкоза, лактат, скрининг-тесты на белок и гемоглобин, спектрометрия) и иммунологические исследования (альбумин, IgG, IgM, олигоклональный IgG).

Сделать пункцию можно в отделении нейрохирургии ГКБ им. А. К. Ерамишанцева. Клиника располагает необходимым оснащением для проведения такой процедуры. Манипуляции выполняют опытные врачи, поэтому риски и осложнения сводятся к минимуму.

Источник

Алгоритм проведения спинномозговой пункции

1) Выписать направления в клиническую и бактериологическую лабораторию:

В бактериологическую лабораторию__________

Отделение Пост Палата №__________________

Ликвор для бактериологического исследования_

Дата Роспись медицинской сестры____________

2) Больного укладывают на край стола, на бок. Колени сгибают и подтягивают к груди. Голову больного сгибают вперед, по возможности колени больного должны касаться его подбородка.

3) Ватным шариком, смоченным 2% спиртовым раствором йода, провести перпендикулярную линию от гребня подвздошной кости к позвоночнику (место их пересечения служит ориентиром для прокола).

4) Кожу в области прокола обработать 2% спиртовым раствором йода (снизу вверх по остистым отросткам, затем также снизу вверх по остистым отросткам, затем также снизу вверх по паравертебральным линиям с той и другой стороны).

5) Во избежание химического ожога кожи сразу же произвести удаление йода 70˚ спиртом в той же последовательности, что и обработка кожи йодом.

6) Набрать в шприц 0,25% раствор новокаина.

7) Место предполагаемого прокола обколоть 0,25% раствором новокаина подкожно (или заморозить хлорэтилом, или к месту предполагаемого прокола прижимают 20-30 раз с интервалом в 1 секунду ватный шарик, смоченный эфиром для наркоза, что уменьшает местную болевую чувствительность).

8) Врач производит спинномозговую пункцию.

9) Набрать в стерильную пробирку 2-3 мл ликвора. Пробирку закрыть пробкой, поместить в теплый бикс и доставить в клиническую или бактериологическую лаборатории.

10) После извлечения иглы из места прокола, больного уложить на живот.

11) Место прокола закрыть стерильной салфеткой, заклеить лейкопластырем или клеолом.

12) Доставить больного на каталке в палату.

13) Уложить больного спиной вверх, на жесткую кровать без подушки.

14) Медицинская сестра или ухаживающий за ребенком следит, чтобы больной лежал на животе 3-8 часов (по указанию врача).

15) В течение 2-х суток следить, чтобы больной соблюдал строгий постельный режим.

Если у ребенка после спинномозговой пункции появляются слабость, головная боль, боли в пояснице, тошнота, иногда рвота, задержка мочеиспускания, боли в ногах по ходу нервных стволов, шаткая походка после отмены строгого постельного режима, необходимо пригласить к больному врача. Вышеперечисленные симптомы – проявления постпункционного синдрома. Данные явления при проведении специфической терапии исчезают бесследно через 2-3 дня.

Источник

При формировании набора для спинномозговой пункции необходимо приготовить

Люмбальная пункция (поясничный прокол) — введение иглы в подпаутинное пространство спинного мозга на уровне поясничного отдела позвоночника — чаще всего производится с диагностической целью для исследования состава СМЖ. В норме СМЖ совершенно прозрачна. Форменные элементы содержатся в крайне незначительном количестве — лимфоциты (0. 3)х10 /л СМЖ; по данным некоторых авторов, цитоз до (5. 6)х10 /л также должен считаться нормой. Концентрация белка равна 0,2—0,3 г/л. Известное диагностическое значение имеют и биохимические исследования СМЖ. Так, содержание сахара не превышает обычно 2,75 ммоль/л, т. е. в 2 раза меньше, чем в крови; концентрация хлоридов колеблется в пределах 169,2—225,6 ммоль/л и т. п. Большую ценность могут представить результаты бактериологического исследования СМЖ.

Для бактериоскопического и бактериологического исследования СМЖ берут в стерильную пробирку с соблюдением правил асептики. При обнаружении менингококка, стрепто- или стафилококка или же при выявлении микобактерии туберкулеза микроскопия и посев СМЖ помогают выбрать рациональную терапию. Большое значение могут иметь и ряд положительных иммунных реакций, поставленных со СМЖ при сифилисе, брюшном и сыпном тифе, бруцеллезе или других инфекционных заболеваниях.

Для люмбальной пункции необходимо иметь под рукой 5% спиртовой раствор йода, спирт, коллодий, 0,5% раствор новокаина, шприцы на 5 мл и 10 мл, тонкие иглы к шприцам, иглы для люмбальной пункции Тюфье или Бира. Лучше пользоваться гибкими, неломающимися и нержавеющими иридиево-платиновыми иглами. Необходимы также водяной манометр для определения давления СМЖ, стерильные пробирки в штативе, вата и салфетки. Шприц и иглы должны быть хорошо подогнаны и простерилизованы. Предварительно надо проверить, чтобы из иглы для люмбальной пункции свободно вынимался мандрен и его срез точно совпадал со срезом иглы.

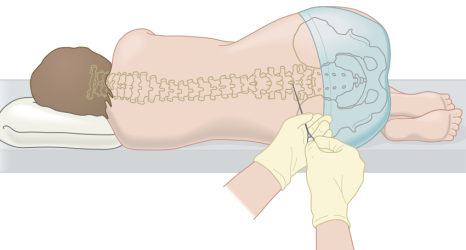

Больного укладывают на ровную (жесткую) кровать или, лучше,— на высокую кушетку. Во избежание бокового выгибания позвоночника под поясницу подкладывают подушку.

Больной лежит на боку, голова его наклонена к груди, ноги согнуты в коленях, бедра приведены к животу, живот втянут, спина выгнута.

Один из помощников удерживает больного в таком положении в момент пункции. Важно, чтобы спина пациента находилась строго во фронтальной плоскости, а остистые отростки позвонков — в сагиттальной плоскости. Если пункция производится в положении сидя, то больного усаживают на табуретку или поперек узкого стола спиной к его краю и свесив ноги. Мышцы пациента должны быть расслаблены, спина выгнута кзади, а голова наклонена вперед. Для сохранения равновесия больной опирается локтями о бедра или кладет руки на спинку стоящего впереди стула. В этом положении пациента удерживает помощник.

Пальпацией определяют верхние края подвздошных костей и соединяют их линией, перпендикулярной позвоночнику, намечают место пункции. Оно соответствует промежутку между стистыми отростками III и IV поясничных позвонков. Пункцию можно производить и на один промежуток выше или ниже этого уровня. Ориентиры намечают на коже спиртовым раствором йода. Место, намеченное для пункции, широко обрабатывают спиртовым раствором йода и спиртом. Местное обезболивание производят 0,5% раствором новокаина. Вначале при внутрикожном введении образуют «лимонную корочку», а затем вводят 5—6 мл раствора по ходу будущего прокола на глубину 3—4 см.

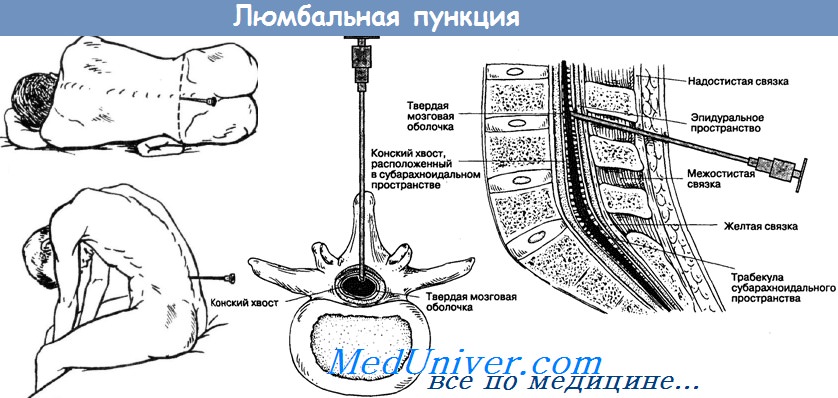

Приступая к проколу, предупреждают больного и помощника, чтобы во время пункции пациент не двигался. Врач берет иглу правой рукой, как писчее перо, между II и III пальцами, упираясь I пальцем в головку мандрена, ставит палец левой руки так, чтобы он приходился у самого места намечаемого прокола, чуть ниже остистого отростка. Направление иглы должно быть по средней линии строго сагиттально; у детей — перпендикулярное к линии позвоночника, а у взрослых — слегка под углом, открытым в каудальном направлении.

Вкалывают иглу осторожно, но с достаточной силой, чтобы проколоть кожу и подкожную клетчатку. Затем иглу продвигают медленно и плавно, прокалывая межостистую связку, желтую связку, твердую и паутинную оболочки. На пути к субарахноидальному пространству производящий пункцию все время чувствует умеренное сопротивление продвижению иглы, оказываемое тканями. В момент проникновения иглы в субарахноидальное пространство ясно воспринимается новое ощущение: нет прежнего сопротивления тканей, игла после легкого «щелчка» вдруг как бы «проваливается».

Когда отверстие иглы, по расчету, находится в просвете дурального мешка, врач, придерживая левой рукой павильон иглы, правой извлекает мандрен (обычно неполностью), и тогда в просвете иглы показывается капля СМЖ.

Давление СМЖ измеряют при помощи манометра в виде стеклянной трубки диаметром 1—1,5 мм, которую соединяют посредством резиновой трубки и канюли с иглой. СМЖ заполняет трубку манометра. По нанесенным на нее делениям отсчитывают давление СМЖ в миллиметрах водяного столба. По нашим наблюдениям, в норме давление СМЖ при люм-бальной пункции колеблется в пределах 100—200 мм вод. ст., если его измеряют в положении лежа, и 200—300 мм вод. ст.— в положении сидя. Ориентировочно определяют давление СМЖ по скорости ее вытекания из иглы (в норме 60—70 кап/мин). Однако такой метод не является точным.

Проходимость подпаутинного пространства проверяют с помощью специальных приемов.

Источник

При формировании набора для спинномозговой пункции необходимо приготовить

Люмбальная пункция и пункция желудочков вместе с макроскопической оценкой ликвора являются важными процедурами для нейрохирургов. Лабораторный анализ спинномозговой жидкости описан в различных учебниках и статьях.

Показания и противопоказания к спинномозговой пункции хорошо известны. Техника спинномозговой пункции является простой манипуляцией, но вывод СМЖ может быть крайне опасным, даже смертельным, и во многих случаях не дает ни какой диагностической информации. Спинномозговая пункция должна выполняться, если от анализа СМЖ ожидается конкретная информация. Она не должна быть использована в целях диагностики у пациентов с опухолями головного мозга или субдуральной гематомой.

а) Противопоказания для спинномозговой пункции. Противопоказания, хотя и очень четки, по-прежнему игнорируются с удивительной регулярностью.

1. Местная инфекция. Даже небольшое инфицирование у места прокола может распространиться на мозговые оболочки.

2. Повышенное ВЧД (свежий двусторонний отек диска зрительного нерва). Упорное игнорирование этого правила рано или поздно приводит к смерти из-за дислокации мозга. Симптомы и признаки объемных процессов, например, опухоли в задней черепной ямке, могут указывать на начальное сдавление ствола головного мозга с отеком диска зрительного нерва или без него. Эту ситуацию следует заподозрить при наличии сильной головной боли, сонливости, рвоте, брадикардии, ригидности мышц шеи или эпизодов слабости, и исключить с помощью КТ или МРТ до спинномозговой пункции.

Пациенты с отеком диска зрительного нерва, но без объемного поражения головного мозга (идиопатическая внутричерепная гипертензия, субарахноидальное кровотечение и менингеальный карциноматоз) не подвергаются опасности при проведении люмбальной пункции.

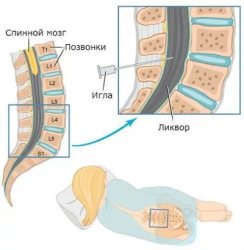

б) Техника спинномозговой пункции (рекомендуемый европейский стандарт). Для нормальной диагностической процедуры пациент должен лежать на боку, спиной на краю кровати). Подвздошные гребни должны быть вертикальны друг над другом. Тело слегка свернуто «калачиком» (сгибание бедер и коленей), чтобы отделить остистые отростки и линию, соединяющую вершины подвздошных гребней. Она обычно пересекает L3-L4 или L4-L5 промежутки.

Отметив место, простерилизовать кожу и выполнить местную анестезию кожи и межостистой связки с помощью тонкой иглы. Следует выждать не менее двух минут, чтобы избежать болезненного прокола. Необходимо сообщить пациенту, что прокалывание оболочки может вызвать боль. Игла 20-22G (атравматическая канюля со специальным наконечником) вводится по средней линии между двумя остистыми отростками и проводится в краниальном направлении. Иглу медленно, но уверенно вводят режущим краем в кранио-каудальном направлении для минимальной травматизации твердой мозговой оболочки. Когда игла проникает под оболочку, как правило, на глубине 5-6 см, ощущается характерный провал.

Введя иглу еще на 2-3 мм внутрь, следует вытащить стилет и выпустить несколько капель СМЖ. После этого подсоединяется датчик измерения давления. Перед извлечением иглы стилет вставляется обратно, чтобы избежать непреднамеренного дробления нервного корешка, никогда не используйте шприц для вывода СМЖ.

в) Давление спинномозговой жидкости. Давление пульсаций и дыхания может быть разным. При нормальном давлении ниже 200 мм водн. ст. или 15 мм рт. ст. СМЖ должна вытекать из канюли свободно при кашле и повышении внутрибрюшного давления. Давление ниже полного спинального блока и блока в затылочном отверстии низкое. Повышение давления обычно вызванно растяжением или компрессией живота у тучных пациентов. Проба Квекенштедта более не используется.

г) Осложнения спинномозговой жидкости. Наиболее частым осложнением является так называемый синдром после поясничной пункции, возникающий в 30% случаев и включающий боль в спине, головную боль, тошноту и головокружение. Это обычно продолжается в течение 3-5 дней, но может сохраняться в течение месяцев. Обычно эффективен постельный режим (24-48 ч) с приподнятыми ногами, но наиболее эффективным методом лечения является эпидуральная заплатка кровью.

Положение пациента и анатомическая демонстрация структур, через которые проходит игла при пункции.

Видео техники люмбальной (спинномозговой) пункции

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Источник